Aton am Haken Teil 2

Franz

Ich stand wie paralysiert da und konnte nicht glauben was ich sah. Wir trieben mit einer blockierten Antriebswelle, in der sich das Seil einer Fischreuse eingewickelt hatte, zwischen einer Unzahl von Riffen und hatten nun zu allem Überfluss auch noch ein zerrissenes Hauptsegel, welches sich flatternd in den Salingen verfangen hatte. Michaela stand wie angewurzelt neben mir und war ähnlich schockiert wie ich. Allmählich löste sich unsere Schockstarre und wir überlegten zusammen, welche Optionen wir hatten. Aton ist ein Sloop getakeltes Segelschiff. Somit hatten wir immer noch unser Vorsegel. Um manövrierfähig zu werden, mussten wir als erstes die Genua setzen. Michi ging an die Steuerbordwinsch und begann dort das Vorsegel zu entrollen, während ich die Bremse der Reffeinrichtung der Genua löste. Als der von Backbord einfallende Wind begann, das Vorsegel zu entfalten, machte ich die Blockbremse zu. Das Genua hatte sich zur Hälfte seiner Größe ausgerollt. Diese Segelfläche sollte reichen, um uns den nötigen Vortrieb zu geben. Langsam begann Aton Fahrt aufzunehmen. Als nächstes setzten wir einen sicheren Kurs und schalteten unseren Autopiloten ein. Nachdem wir sichergestellt hatten dass wir auf keine Untiefe liefen, setzten wir uns und orientierten uns auf der Seekarte unseres Plotters. „Wir müssen unbedingt eine sichere Bucht anlaufen“ sagte Michi. Ich stimmte ihr zu, während wir uns die Karte betrachteten. „Die Baie du Francois ist nicht mehr sehr weit“, sagte Michi und zeigte auf die Bucht. Wenige Tage vorher hatten Stefan und Cathrin von der Cohort uns geschrieben. Sie waren in diese Bucht gefahren und ankerten seitdem hier. Beide beschrieben uns die Bucht als sehr sicher. Außerdem sind im nahen Ort sehr gute Einkaufsmöglichkeiten. Schnell waren wir uns einig. Aber um dahin zu gelangen mussten wir eine enge Riffpassage durchqueren und einige Untiefen umfahren. „Das kann ja heiter werden“, sagte ich.

Wir planten minutiös die nächsten Schritte. Wir wussten, wir konnten uns keine Fehler erlauben. Als erstes mussten wir durch den vorgelagerten Riffgürtel, um die enge Passe du Francois im richtigen Winkel ansteuern zu können. Diese Durchfahrtsmöglichkeit war der Passe du Nord. Ein Blick auf die Karte ergab, dass wir schnell handeln mussten, da wir ansonsten auf eine Untiefe zutreiben würden. Gesagt getan, ich stellte am Autopiloten den neuen Kurs ein und beobachtete wie das Schiff reagierte. Wir hielten den Kurs des Schiffes im Auge. Nach einer Weile bemerkten wir, dass Aton eine ziemlich große Abdrift hatte. „Mist, wir haben vergessen, unseren Kiel abzusenken“, sagte ich und öffnete rasch unsere backbord Backskiste, um die Kielhydraulik zu betätigen. Nachdem der Kiel nun voll ausgefahren war, kontrollierten wir abermals unseren Kurs. Und siehe da, die Abdrift war deutlich geringer. Dennoch kamen wir dieser Untiefe bedrohlich nahe. Ich schaltete den Autopiloten aus und steuerte per Hand, während ich permanent auf den Plotter sah. Ein Blick auf die uns umgebende Wasseroberfläche bestätigte uns, wie nahe wir dem Riff waren (man sieht Untiefen, da sich dort die Wellen beginnen zu brechen). Quälend langsam passierten wir Meter für Meter die Riffdurchfahrt. Ständig wechselten wir unseren Blick zwischen Seekarte, Tiefenmesser und der Wasserfläche. Und plötzlich begann der Meeresgrund wieder stark abzufallen. Die erste kritische Stelle hätten wir geschafft. Nachdem wir uns wenige hundert Meter von der Untiefe entfernt hatten, änderten wir abermals den Kurs nach Süden und trimmten unser Vorsegel. Wir überprüften die Peilung zwischen zwei Riffen und programmierten dementsprechend unseren Autopiloten. Jetzt hieß es warten. Michi und ich nutzten die Zeit, um unsere weiteren Schritte zu koordinieren. Um die nächste, sehr enge Riffpassage Passe du Francois zu bewältigen, mussten zwei weitere Kursänderungen vollzogen werden. Wir besprachen, wer wann was zu tun hätte und entwickelten auch den berühmten Plan B, falls Plan A nicht funktionieren würde.

Obwohl sich Aton mit nur 3 – 4 Knoten relativ langsam fortbewegte, verging die Zeit durch unsere Vorbereitungen wie im Fluge. Als wir das letzte Riff vor der Einfahrt in die Bucht querab passierten, lagen die beiden Fahrwassermarkierungen des Passe du Francois schräg vor unserem Bug. Um einen besseren Winkel für die Durchfahrt zu bekommen, mussten wir nun schnell den Kurs etwas westlicher korrigieren um nach wenigen hundert Metern wieder auf Süd Kurs zwischen die Fahrwassertonnen einzuschwenken. Michi und ich waren hochkonzentriert. Kurs halten, Segelstellung prüfen, Tiefe und das Fahrwasser beobachten, diese Tätigkeiten beanspruchten unsere volle Aufmerksamkeit. Plötzlich, gerade in dem Moment als wir die grüne Fahrwasseransteuerung querab hatten, fuhr eine kräftige Windböe in unser Vorsegel. Völlig überrascht blickte ich über meine Schulter in östliche Richtung. Ich glaubte meinen Augen kaum. In unmittelbarer Nähe unseres Schiffes hatte sich eine Gewitterfront gebildet. Riesige Wolkentürme bauten sich bedrohlich hinter uns auf. „Bleibt uns denn heute nichts erspart“, rief ich Michi zu. „Bitte hole unsere Regenjacken, ich bleibe am Ruder“. Wenige Sekunden später kam Michi mit den Jacken den Niedergang hoch. Ich hatte zwischenzeitlich meine Rettungsweste abgelegt. Nachdem ich den Autopiloten aktiviert hatte, zog ich zuerst die Regenjacke und anschließend wieder meine Rettungsweste an. In Erwartung eines nahenden Gewittersturmes fuhren wir unter allerhöchster Anspannung durch dieses Nadelöhr. Die engstehenden Fahrwassertonnen und die links und rechts von uns brechende See machten uns beide bewusst, wie wenig Platz uns für das Navigieren zur Verfügung stand. Langsam glitt Aton durch die Passage. Während wir uns immer mehr der roten Tonne näherten, welche das Ende der Durchfahrt markierte, machten Michi und ich uns bereit für die nächsten Kursänderungen.

Endlich hatten wir es geschafft. Die Ansteuerungstonne hatten wir passiert. Nun hieß es „neuer Kurs 210° Raumschot“. Aber ein Blick auf die Karte zeigte uns, dass die Gefahr noch lange nicht vorbei war. Drei Manöver mussten wir noch überstehen, bei denen alles Mögliche schieflaufen konnte. Zuerst mussten wir nach einer gewissen Segelstrecke eine Halse machen, um das gegenüberliegende Ufer zu erreichen. Dabei war es sehr wichtig, den richtigen Moment für dieses Manöver abzuwarten. Machten wir die Halse zu früh oder zu spät, dann würden wir auf ein Riff laufen oder wir würden an unserem Ziel (eine vor Wind und Welle geschützte Bucht) vorbeisegeln und hätten keine Chance, diese zu erreichen. Dank unseres gerefften Vorsegels näherten wir uns langsam unserem Manöverpunk. Ständig peilten wir unsere Bucht an. Frühzeitig besetzten wir unsere Positionen und sprachen das bevorstehende Manöver in den Einzelheiten durch. Dann war es soweit. Während Michi an der belegten Winsch darauf wartete, die Vorschot loszuwerfen, begann ich langsam, das Ruder nach Steuerbord zu bewegen. Als dann das Heck der Aton durch den Wind lief, warf Michi die Schot auf und ich begann die Backbordschot überzuholen. Das Manöver ging wie geschmiert und ich fing mit dem Ruder unser Schiff wieder ein. Gespannt blickten wir beide auf unsere Seekarte und verfolgten die Kurslinie. „Das sieht sehr gut aus“, freute ich mich. Wir navigierten genau zwischen den beiden Untiefen hindurch auf unsere Bucht zu.

Jetzt blieben noch zwei Dinge zu tun. 1. Wir mussten im richtigen Winkel in die Bucht einfahren um in der windabgewandten Seite zum Stehen zu kommen (Aufzuschießen). 2. Wir mussten auf unbekanntem Meeresgrund den Anker werfen und beten, dass dieser hält. Würde der Anker nicht halten, dann würde uns der Wind auf das gegenüber liegende Ufer treiben.

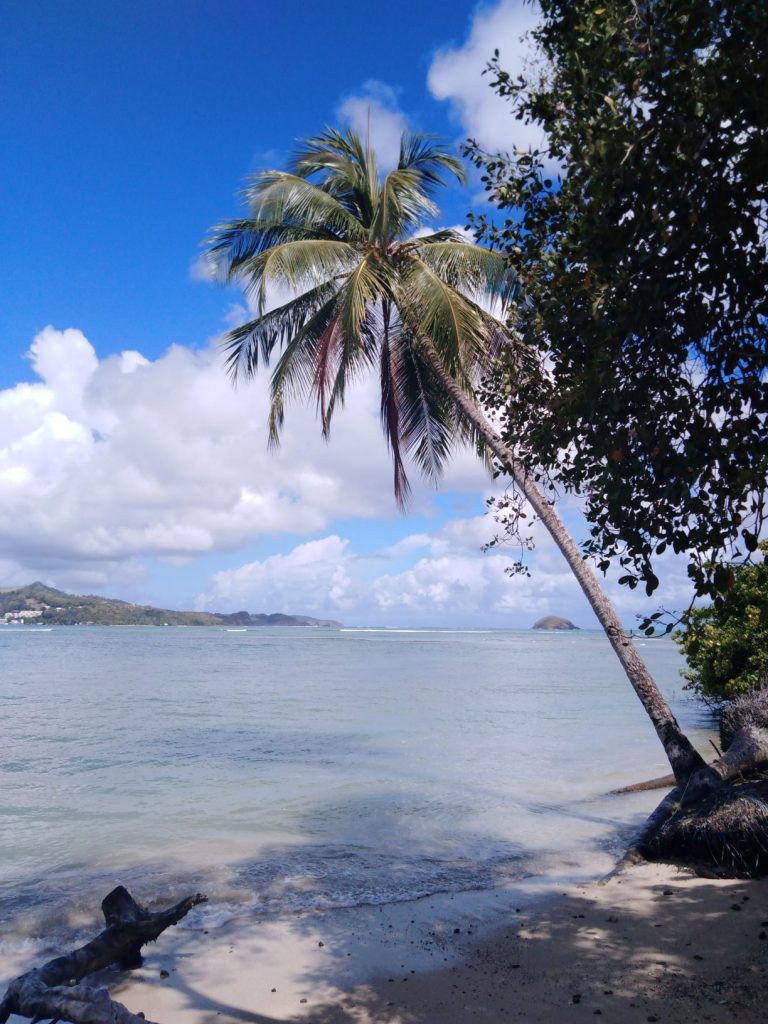

Langsam näherten wir uns unserer Bucht. Ein Blick zum Himmel und ich war erleichtert. Wenigstens das Gewitter hatte ein Einsehen mit uns und zog vorüber ohne sich über uns zu entladen. Wir nutzten die Zeit und bereiteten den Anker vor. Dann sprachen wir das bevorstehende Manöver in allen Einzelheiten durch. Auch nur der kleinste Fehler hätte fatale Folgen. Während Michi sich am Bug bereitmachte, den Anker fallen zu lassen, machte ich mich fertig. Nach dem Einlenken des Schiffes, um die Fahrt gegen den Wind abzubremsen, musste ich im Anschluss sofort das Segel bergen. Zum einen würde sonst das flatternde Segel Michi beim Ankermanöver gefährden, zum anderen hätte der Wind mehr Angriffsfläche um Aton bei einem slippenden Anker auf Grund zu setzen. Der Adrenalinspiegel stieg wieder einmal in das Unendliche. „Bereit zum Anker setzen“, frage ich meinen First Maid. „Klar zum setzen des Ankers“, kam eine unsichere Stimme zurück. Ich wusste, Michi ging es genauso wie mir. Just in dem Moment, als wir die Landzunge der Bucht erreichten und in die Windabdeckung einfuhren, drehte ich unser Schiff in den Wind. Langsam quittierte Aton meinen Kurs. Das Vorsegel begann einzufallen. Nun gab ich die Vorschot frei und begann so schnell wie möglich, das Segel über die Rollreffanlage zu bergen. Im Augenwinkel nahm ich wahr, wie Michi den Anker fallen ließ. Sowie das Segel eingerollt war, sahen wir beide gespannt ins Wasser und peilten das umliegende Ufer, um zu erkennen, wie sich unser Schiff verhielt. Träge begann Aton, vom Wind geschoben, die sich am Meeresgrund befindliche Ankerkette zu strecken. Ich signalisierte Michi, dass an der Stelle, an der unser Anker fiel, sechs Meter Wassertiefe angezeigt wurde. Als Aton die Kette gestreckt hatte, begann sie sich nach dem Wind auszurichten. Das war ein gutes Zeichen. Michi gab nun noch mehr Kette, bis circa 40 Meter ausgebracht waren. Wieder warteten wir. Als nun erneut unser Schiff im Wind lag, machten wir angespannt eine Querpeilung. Dabei kann man feststellen, ob sich das Schiff bewegt. Die Minuten verstrichen, aber Aton blieb stoisch an ihrem Platz. Nachdem auch ein paar Windböen unser Schiff trafen und keine Abdrift Bewegung erkennbar war, ließ die Anspannung nach. Wir fielen uns beide in die Arme und gratulierten uns zu unserer glücklichen Ankunft.

https://boating.page.link/aXApFeJgRUMvGcW5A

Zur Belohnung öffnete ich uns beiden ein kaltes Bier. Während wir im Cockpit saßen und unser Bier genossen, realisierten wir erstmals, wie müde und abgekämpft wir waren. Somit beschlossen wir, uns auszuruhen. Da wir hier vorerst sicher zu liegen schienen, konnten wir uns um alles andere später kümmern. In diesem Moment waren wir einfach nur glücklich, dieses Abenteuer überstanden zu haben.